2019-04-04 02:52 | 來源:人民網 | 作者:鄒菁、吳亞雄 | [文娛] 字號變大| 字號變小

清明一般是在公歷4月5日前后,即春分后第15日。二十四節氣,春分連接清明,正是一年春光最堪留戀的時節。草色青青,楊柳依依,桃花梨花,競相開放,這是一年中最美好的季節。

《歲時百問》中說:“萬物生長此時,皆清潔而明凈,故謂之清明。”清明時節,萬物吐故納新,大地生氣旺盛,呈現春和景明、萬物復蘇之象。

清明一般是在公歷4月5日前后,即春分后第15日。二十四節氣,春分連接清明,正是一年春光最堪留戀的時節。草色青青,楊柳依依,桃花梨花,競相開放,這是一年中最美好的季節。

燕子來時新社,梨花落后清明。池上碧苔三四點,葉底黃鸝一兩聲。日長飛絮輕。

巧笑東鄰女伴,采桑徑里逢迎。疑怪昨宵春夢好,元是今朝斗草贏。笑從雙臉生。

——(宋)晏殊《破陣子·春景》

清明一到,氣溫升高,雨量增多,正是春耕春種的大好時節。

民諺云,“種樹造林,莫過清明”,“清明前后,點瓜種豆”,“谷雨清明兩相連,浸種耕田莫遲延”。

清明,既是自然節氣點,又是傳統節日,兼具自然與人文兩大內涵。

佳節清明桃李笑,野田荒冢只生愁。

雷驚天地龍蛇蟄,雨足郊原草木柔。

人乞祭余驕妾婦,士甘焚死不公侯。

賢愚千載知誰是,滿眼蓬蒿共一丘。

——(宋)黃庭堅《清明》

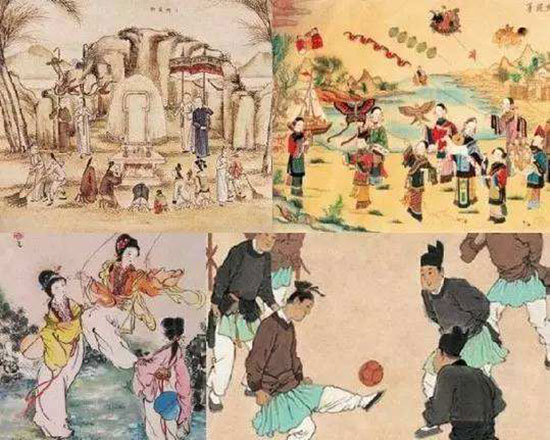

掃墓在先秦就有,但并不限定在清明之際,清明掃墓到唐朝開始盛行并相傳至今。每逢清明時節,人們都會回鄉參加祭祖活動,緬懷祖先。清明禮俗文化充分體現了禮敬祖先、慎終追遠的人文精神。

到唐宋時期,清明逐漸成為一個以祭祖掃墓為中心,將寒食的禁火、冷食風俗與上巳郊游等習俗活動相融合的節日。因此,清明節又稱踏青節、三月節、祭祖節。

上巳節是古代舉行“祓除畔浴”活動中最重要的節日。古代以“干支”紀日,三月上旬的第一個巳日,謂之“上巳”。魏晉以后,上巳節改為陰歷三月初三,故又稱“重三”或“三月三”。

清明上巳西湖好,滿目繁華。爭道誰家。綠柳朱輪走鈿車。

游人日暮相將去,醒醉喧嘩。路轉堤斜。直到城頭總是花。

——(宋)歐陽修《采桑子·清明上巳西湖好》

古代中國民間于春秋兩季,有至水濱舉行祓除不祥的祭禮習俗,春季常在三月上旬的巳日,并有沐浴、采蘭、嬉游、飲酒等活動,稱為“祓禊”,此后又增加了祭祀宴飲、曲水流觴等內容。

《論語》中“浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸”,《蘭亭集序》中“暮春之初,會于會稽山陰之蘭亭,修禊事也”,即是上巳風俗。

寒食節是流傳于北方的一個較早的節日,傳說是在春秋時代為紀念晉國介子推而設立的節日。寒食節講究禁火、冷食,后來在發展過程中又增加了踏青、祭掃、蹴鞠等習俗。

清明節與寒食節原本是兩個不同的節日,掃墓原是寒食節的內容,因為兩節相連,在唐朝之后,寒食節逐漸式微,宋元時期清明節地位上升取代了寒食節。

烏啼鵲噪昏喬木,清明寒食誰家哭。

風吹曠野紙錢飛,古墓壘壘春草綠。

棠梨花映白楊樹,盡是死生別離處。

冥冥重泉哭不聞,蕭蕭暮雨人歸去。

——(唐)白居易《寒食野望吟》

祭祀意味著緬懷與傳承,而踏青則表達對人與自然和諧相處的向往。

清明還有古人沿習下來的許多活動,如踏青插柳,蕩秋千,踢蹴鞠,放風箏。

梨花風起正清明,游子尋春半出城。

日暮笙歌收拾去,萬株楊柳屬流鶯。

——(宋)吳惟信《蘇堤清明即事》

清明時節雨聲嘩。潮擁渡頭沙。翻被梨花冷看,人生苦戀天涯。

燕簾鶯戶,云窗霧閣,酒醒啼鴉。折得一枝楊柳,歸來插向誰家。

——(宋)張炎《朝中措·清明時節》

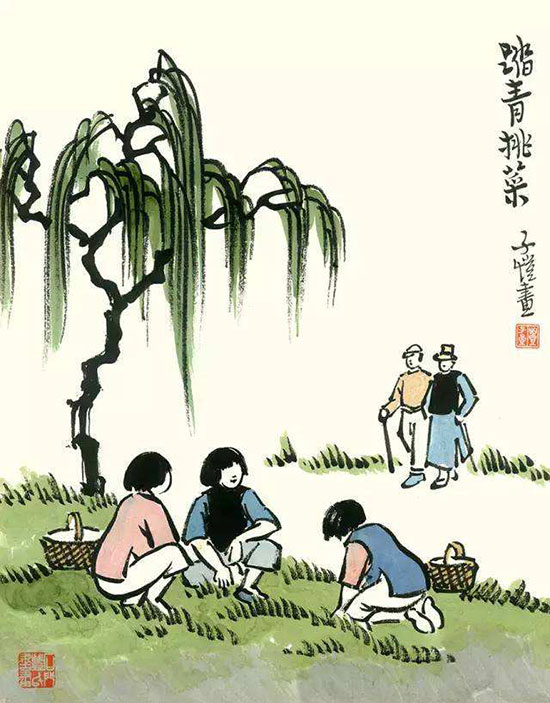

豐子愷繪畫了很多“春日游、杏花吹滿頭”的清明踏春作品,還專門寫了一篇《清明掃墓》的文章,記錄自己童年記憶中“借墓游春”的歡樂。

《電鰻快報》

熱門

相關新聞